元「トーキング・ヘッズ」のフロントマンのデヴィッド・バーンが、「マルコムX」や「ブラック・クランズマン」のスパイク・リー監督とタッグを組んだ、ライブドキュメンタリー。デヴィッド・バーンが2018年に発表したソロアルバム「アメリカン・ユートピア」をベースに作られた、ブロードウェイのショーを映画化した作品だ。楽曲としては「アメリカン・ユートピア」から5曲、トーキング・ヘッズ時代のアルバムから9曲、その他ソロアルバムやカバーなどから7曲の全21曲でショーは構成されており、計11名バックメンバーも演奏にダンスに歌にと、全てにおいて超絶的なパフォーマンスを披露している。今回もネタバレありで感想を書きたい。

監督:スパイク・リー

出演:デヴィッド・バーン、ジャクリーン・アセベド、グスタボ・ディ・ダルバ

日本公開:2021年

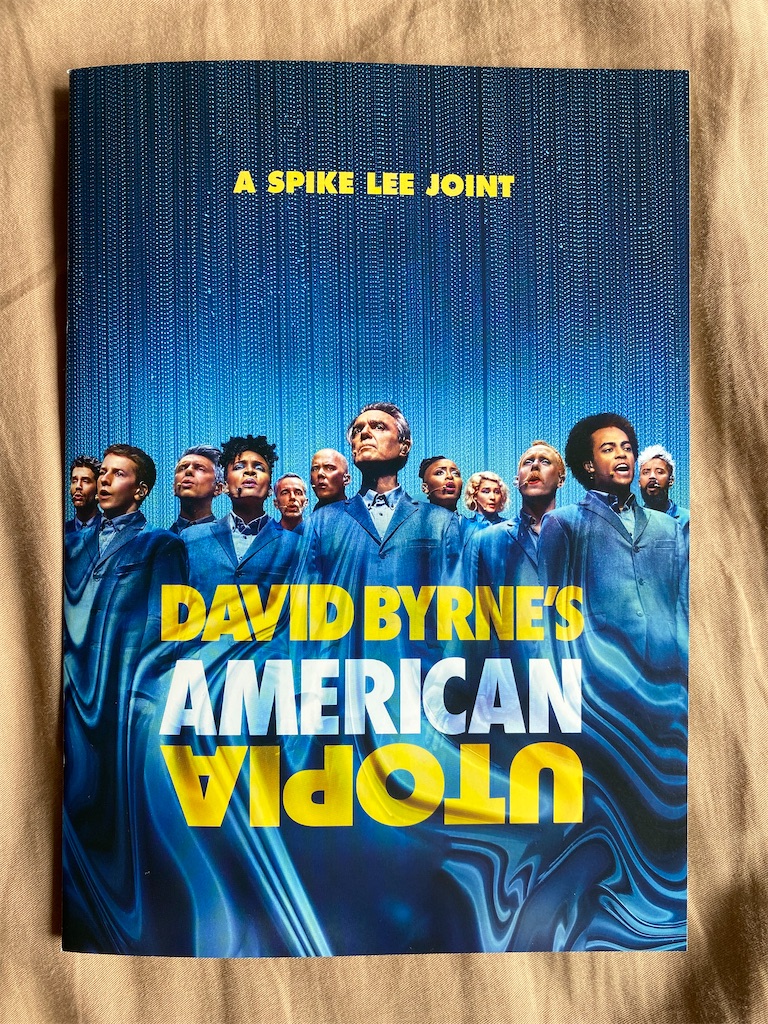

パンフレット

価格880円、表1表4込みで全24p構成

縦型A4サイズ。本作で日本語字幕監修を担当したピーター・バラカン氏、映画評論家の森直人氏、大森さわこ氏、音楽評論家の湯浅学氏のコラム、プロダクションノートなどが掲載されており、読み応えのあるパンフレットとなっている。

感想&解説

まず個人的に「トーキング・ヘッズ」やデヴィッド・バーンについては、それほど造詣が深いわけではない。「トーキング・ヘッズ」に関しては80年の名盤「リメイン・イン・ライト」と、ソロ作では「アメリカン・ユートピア」を聴いていた位だし、彼らのライブを映画化したジョナサン・デミ監督「ストップ・メイキング・センス」のブルーレイを購入して、数回鑑賞した程度だ。84年公開の「ストップ・メイキング・センス」は、91年の「羊たちの沈黙」でオスカー監督となったジョナサン・デミが手掛けた低予算映画だったが、当時日本のミニシアターでも大ヒットしたようで、今でも伝説的なライブフィルムとして有名な作品だ。今回「アメリカン・ユートピア」を観るにあたって改めて見直してみたが、やはりかなりコンセプチュアルなライブで、音楽単体というよりは”映像と観ること”で価値が何倍にも高まるタイプの作品であり、そのあたりは今作にも強く受け継がれている要素だろう。

「アメリカン・ユートピア」の監督はあのスパイク・リーで、「ブラック・クランズマン」が2019年なので約二年ぶりの新作となる。そもそもスパイク・リーもデヴィッド・バーンと同じくニューヨークを中心に活動してきたアーティストだし、「ドゥ・ザ・ライト・シング」などの過去作やMVの監督を手掛けていることからも音楽への愛を強く感じる監督だ。そういう意味で本作の監督には相応しいだろうし、さらにかなり政治へのメッセージ性が強いライブでもあり、観終わったあと強烈にスパイク・リーの作家性を感じる作りとなっている。ライブの構成としては様々な国籍を持つ11人のミュージシャンやダンサーと一緒に、デヴィッド・バーンが舞台の上を歌とダンスを披露しながら動き回り、歌詞や曲間のトークを通じて、投票率の低下や移民問題などのアメリカにおける問題を問いかけていくという作りだ。特にアメリカ大統領選挙の前の年のライブという事もあり、このあたりの問題提議は大きくステージ演出に取り入れられていたと思う。

ライブ終盤でブラック・ライブズ・マターを訴えるジャネール・モネイのプロテストソング「Hell You Talmbout」をカバーするシーンがある。差別による暴力で亡くなった人の名前が歌詞に組み込まれており、被害者の遺族が遺影を持つ姿をカットインするという演出は強烈だ。これはスパイク・リーが提案した映画オリジナルの演出らしく、このバランスが成り立っているのも本作の特徴だと思う。エンターテイメントと社会的なメッセージが絶妙なバランスで成り立っているのだ。とはいえ終始この作品が小難しいだけのお説教的な作品かと言えば、まったくそんな事はなく、音楽ライブのパフォーマンス作品としても単純に素晴らしい。正直、過去にデヴィッド・バーンの”歌唱力”にはあまり感心したことがなかったのだが、「アメリカン・ユートピア」におけるバーンの歌の上手さには素直に感動させられるし、全11人のメンバーの中に6人配置されたパーカッショニストが繰り出すリズムの数々や、ダンサーのスキルの高さに気分は高揚させられっぱなしだ。

アルバム「アメリカン・ユートピア」、トーキング・ヘッズ時代のアルバム、その他バーンのソロアルバムやカバーからバランス良く選曲された楽曲に乗せて、前衛パフォーマンスの要素が取り入れられた斬新な振り付けと、照明演出、舞台を真上から捉えるなどの斬新なカメラワークが組み合わさり、とにかく全編とてつもなく”気持ちのいい”映像になっている。各楽器にはケーブルやシールドが完全に排除されていて、何も置かれていない四角いステージ上でメンバーは裸足でパフォーマンスを行うのだが、照明の関係で立ち位置や動きは完全に決められているだろうに、彼らは楽器を演奏しつつ歌い、そして踊りまくるのだ。僕は仕事で舞台の演出もかじっているのだが、舞台上には”バミリ”と言われる目印もなく、何かひとつの連携ミスがあるだけで台無しになってしまうタイプの演出である為、どれだけの練習とリハーサルを積めばこれが完成するのだろうと気が遠くなる。どうやら二回分のショーを撮影して編集しているらしいが、演者とスタッフの叡智が結集した、完全に統御され完成されたパフォーマンスなのだ。

冒頭登場したデヴィッド・バーンはプラスティックの”脳の模型”を持って、赤ん坊の神経細胞の繋がりは大人よりも多く、成長していくほどそれは途切れていくというのだという説明を行う。そして、今回のバックバンドやダンサーの国籍はブラジル、フランス、カナダ、アメリカと多国籍なメンバーであり、デヴィッド・バーン本人もスコットランドから帰化していると語る。ライブ中盤に「Everybody's Coming to My House」という曲があり、自分の家に来客があることを快く思っていない人をイメージして今までは歌っていたらしいが、高校の合唱部がカバーしたバージョンを聴いたら真逆の解釈に聴こえて驚いたと語っている。このデヴィッド・バーンが語る「家」とは何を指すのか?は、言わずもがなだろう。ラストでまたこの脳の”繋がり”の話に戻り、エンドクレジットで高校生合唱部バージョンの「Everybody's Coming to My House」が流れる構成も含めて、非常に隙のない作りだ。

パンフレットによると、照明デザイナーから「ミディアムグレーのスーツだと照明を消すと見えなくなるし、明かりをつけると浮かび上がる」という理由を聞き、メンバー全員が着ているグレーのスーツ。そのスーツの背中に終演後、べったりと汗染みが浮いているのが発見でき感動した。またコロナ禍前のライブという事もあり、観客と近い距離で触れ合うメンバーたちの幸せそうな表情と観客の興奮は、今見ると改めて貴重なものに思える。68歳の天才アーティストがブロードウェイで表現する”現代アート”としても、単純に興奮できる音楽ライブとしても、スパイク・リー監督の最新作としても、非常に満足度の高かった本作は「トーキング・ヘッズ」のファンだけが楽しむのでは勿体ない。個人的にはこれから何度も観なおしたいので、ブルーレイの購入は確定の一作である。