「MEN 同じ顔の男たち」を観た。

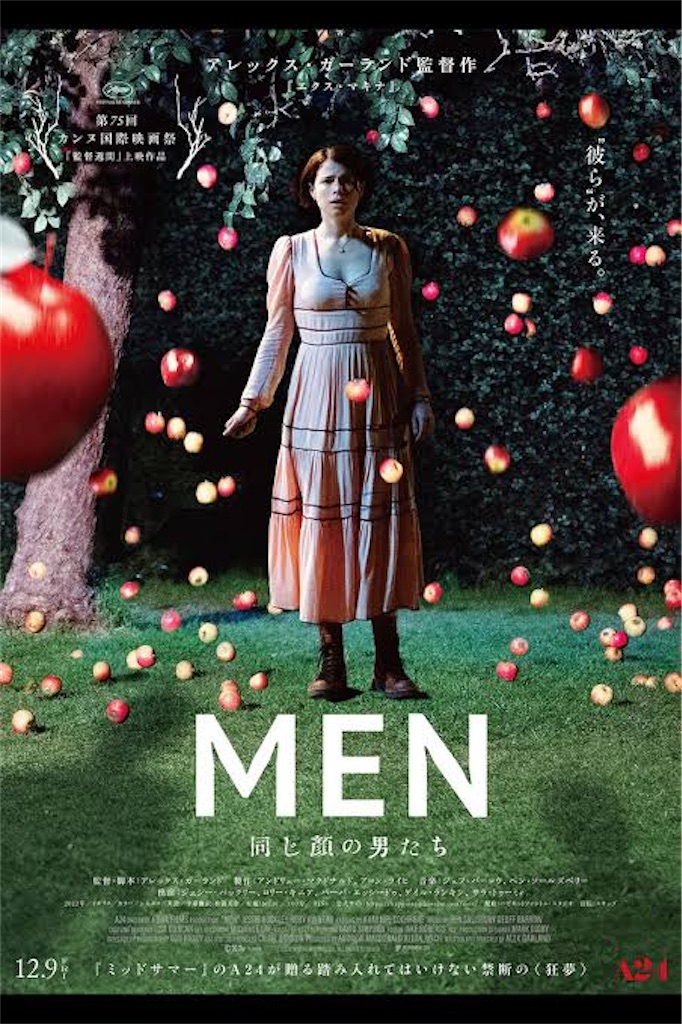

「エクス・マキナ」「アナイアレイション 全滅領域」のアレックス・ガーランドが、監督/脚本を手がけたサスペンススリラー。監督にとって本作が長編三作目となり、製作/配給はあの「ミッドサマー」「ヘレディタリー/継承」の「A24」が担当している。出演は「ワイルド・ローズ」「ジュディ 虹の彼方に」の他、「ロスト・ドーター」で第94回アカデミー助演女優賞にノミネートされたジェシー・バックリーと、ダニエル・クレイグ版の「007」シリーズにおけるビル・タナー役が有名なロリー・キニアなど。本作が出品された「第75回カンヌ国際映画祭」でも、各有力紙や名監督たちが絶賛を寄せているらしく、鑑賞した印象は「A24」が製作しているだけあって、他にはない作品だったし、非常に”アート”な一作だったと思う。アレックス・ガーランド監督の本領発揮といったところだろう。今回もネタバレありで、感想を書いていきたい。

監督:アレックス・ガーランド

声の出演:ジェシー・バックリー、ロリー・キニア、パーパ・エッシードゥ、ゲイル・ランキン

日本公開:2022年

あらすじ

口論の末に夫の死を目撃してしまったハーパーは、心の傷を癒すためイギリスの田舎町へやって来る。彼女は豪華なカントリーハウスの管理人ジェフリーと出会うが、街へ出かけると少年や牧師、警官に至るまで出会う男すべてがジェフリーと全く同じ顔だった。さらに廃トンネルから謎の影がついてきたり、木から大量の林檎が落下したり、夫の死がフラッシュバックするなど不穏な出来事が続発。ハーパーを襲う得体の知れない恐怖は、徐々にその正体を現し始め、彼女の精神を蝕んでいくのだった。

感想&解説

本作「MEN 同じ顔の男たち」はかなりホラー風味の強いサスペンススリラーで、終盤の”あるシーン”を筆頭に賛否両論は間違いないだろう。アレックス・ガーランド監督の表現したい世界観が全面に出たような作品だ。彼の長編デビュー作である、2016年「エクス・マキナ」は見事な作品で、第88回アカデミー賞で脚本賞と視覚効果賞にノミネートされ、結果「視覚効果賞」を受賞した作品なのだが、個人的には特に脚本が秀逸だったと思う。世界最大の検索エンジンの会社ブルーブックの社長ネイサンの別荘兼研究所を訪れたプログラマーのケイレブが、そこで女性型ロボットのエヴァと出会い、二人きりでAI実験をするうちに、この研究所の秘密を知る事になるというストーリーで、SFとサスペンスがうまく融合された傑作だった。続くナタリー・ポートマン主演の「アナイアレイション 全滅領域」は、Netflix配信作品でやや凡庸なSFスリラーだったが、作品の世界観は確立されており、やや観念的なエンディングが印象的だった。そして本作だが「エクス・マキナ」のように、脚本が上手いエンタメ作品というタイプではなく、「アナイアレイション 全滅領域」のように抽象度の高い哲学的な映画でもない。「MEN 同じ顔の男たち」は、とにかく”男”という生き物への悪意と忠告で構成された作品になっていたと思う。

ストーリーとしては、離婚問題で激しい口論になり暴力を振われたことをきっかけに、部屋から追い出した夫が転落死する姿を目撃してしまった主人公ハーパー。彼女は心の傷を癒すためイギリスの田舎町にある古いが豪華なカントリーハウスを訪れ、しばらくそこに滞在することにする。管理人のジェフリーは、空気の読めない馴れ馴れしい男だったが、田舎の澄んだ空気と自然を楽しむうちにハーパーに笑顔が戻ってくる。だが草原で出会った全裸の不審な男が、敷地内に侵入しているのを見かけ、恐怖に慄いたハーパーが警察を呼んだことで不審者は逮捕されるのだが、この後から徐々に彼女の周りにおかしなことが起こり始める。彼女の前に次々と現れ、暴言を吐いたり、思慮の欠ける言動やセクハラといった行動を取る男たちは、少年や牧師、警察官まですべてジェフリーと同じ顔をした男たちだったのだ。そして狂気の館と化したカントリーハウスで、最後にハーパーを襲う“恐怖”は想像を絶するものだった、というものだ。

とにかく本作は、女性が感じる”男という生き物”への恐怖や違和感を、これでもかと映像化した不条理ホラー劇だ。なぜ男たちが皆んな同じ顔をしているのか、なぜ彼らはハーパーを襲ってくるのか?など、劇中での説明はまったく無いし、ハーパー自身も疑問に思う素振りもないのだが、これはハーパーの内面で起こっている現象だからであろう。ただし車が激突しているシーンや血の付いた床などの物理的な現象については、終盤に第三者の視点から実際に起こっているという描写があるため、ハーパーにとっては男たちの顔だけが同じに見えるのか?どこまでが心象風景なのか?は、あえて曖昧な描写になっている。アレックス・ガーランド監督曰く、「明確な答えがないことで観客の頭に疑問が残り、自分でなんらかの答えを探してもらえたらいい」とインタビューに答えているため、このあたりの描写については理論的な解答はない作品なのだと思う。だが”男”という存在そのものや”男女差別”という、今まで女性を抑圧してきた存在を描きながら、それに女性主人公が対抗する物語なのだ。

ここからネタバレになるが、いわゆる神話や宗教的なモチーフ、「男女」「性」のイメージが節操なく至るところに配置されているのも、本作の特徴だ。解りやすいところでは、冒頭にハーパーが食べるリンゴだろう。劇中でもジェフリーが「禁断の果実だ」と言っていたが、悪魔の化身である蛇にそそのかされて、リンゴを食べてしまったアダムとイブの原罪の事で、罪を犯した二人は羞恥心を覚えイチジクの葉で腰巻きを作って身につけたという話だが、この罰として神は女性のイブには「出産の苦しみ」を与えている。ここからも、すでに本作のモチーフが相当に盛り込まれている訳だ。また、「西洋タンポポ」は、受粉をせずに自分だけで種子を作ることができ、周囲に昆虫がいないような環境でも自分のクローンをどんどん作り出して増えることから、これはラストの展開の伏線だろう。さらに、ハーパーの部屋に訪れた牧師が自らを「白鳥だ」と言う場面は、ギリシャ神話の「レダと白鳥」における、白鳥の姿をした神ゼウスが、レダを誘惑して犯してしまうというエピソードからの引用だと思う。この牧師は、ハーパーの話を聞きながらもいきなり彼女の脚を触るという、”男の性欲”を具現化した存在なのだ。

また序盤のハーパーの住むカントリーハウスに現れて警察に逮捕される男は、ピーター・グリーナウェイ監督の1982年「英国式庭園殺人事件」における、彫刻のフリをした”全裸男”を強く想起させるが、彼は男性的な力と聖木として崇められているオークの葉を額に張り付け、何度も彼女の前に現れる。彼が郵便受けの口から手を差し入れると、ハーパーにナイフで反撃されて腕を裂かれるシーンがあるが、その後に登場する少年や牧師やジェフリーらも全員腕が裂けているのは、彼らは”同じ存在”だという表現だ。そしてこの腕が裂けて足が折れている男とは、転落死した夫ジェームズの死体の状態とまったく同じだ。要は彼らは成長期の男子のようにワガママで口が悪く、田舎の男のように粗野でデリカシーがなく、就いている職業に関係なく性欲で女性を支配しようとする、どうしようもない男たちの具現化で、「ほぼ同一の存在」ということなのだろう。

そしてこの後、本作で最大のショッキングシーンが訪れる。グリーンマンと化した全裸の男が妊娠した腹を膨らませ、少年を産み落とすと、さらにその少年も妊娠しており牧師を産む。また牧師はジェフリーを産み、ジェフリーは死んだはずの夫ジェームズを産むのだ。まるで西洋タンポポのように増殖し、生まれ続ける男たち。あえてあれだけグロテスクな描写をしているのは、決して男性の誕生を神聖なものだとは描かない、作り手の強い意志を感じる。そして遂にすべての元凶の元である、夫ジェームズが生まれ、ハーパーは改めてジェームズと会話する。ハーパーは彼に「何を求めてるの?」と尋ねると、ジェームズは「愛だ」と答え、ここで「MEN」というタイトルが表示される。まるでこの答えこそが、「男そのもの」だと言わんばかりにである。

このジェームズのいう「愛」とは、「無償の愛」を指しているのだと思う。例えるなら、母親が子供に向けて捧げる愛のことだ。自分と離婚するなら自殺すると妻を脅し、相手の話を聞かず、怒りに任せて妻を殴ってしまうジェームズは、そんな自分でも愛してほしいと懇願する。自分のエゴにまみれた言動は棚上げにして、相手の人生を犠牲にしてでもだ。その答えに対して、ハーパーは「そう・・」と諦めたようにつぶやくのである。物語の最後までハーパーにとって男とは、身勝手で理解できない生き物なのだ。そしてそれと対をなすように、ラストは”妊娠”しているにも関わらず、心配のあまり車で駆けつけてくれた女友達が現れ、ハーパーが安堵の笑みを浮かべたところでエンドクレジットになる。直接の描写はないが、ハーパーは文字通りあの”斧”で、ジェームズとの過去を断ち切ったのであろう。徹頭徹尾、この映画は女性が男性へ抱いているであろう、恐怖や身勝手さへの怒りを映像化しているのだと思う。そういえば少年が被っていたお面が、金髪美女で男性の”セックスシンボル”だったマリリン・モンローであることも、この映画のテーマと無関係ではないだろうし、ハーパーが浴槽の中で叫ぶシーンがカットインされていたが、あれは今までの”声にならない声”を発していた、女性たちの叫びを表現したのだと感じた。だからこそこの映画のハーパーは怒り、叫び、一人で男たちに対峙するのだ。

非常にメッセージ性を持った作品だし、アート性の高い映画だと思う。特に終盤の展開は、他の作品では体験したことのない感情を観客に抱かせるだろう。今年はフランスの女性監督ジュリア・デュクルノーの「TITANE/チタン」という作品があったが、特異な身体からの性や出産というテーマでは、近しいものがあるかもしれない。ただ逆にこれだけ”男性憎悪”に貫かれた作品は、むしろ男性監督にしか撮れなかったかもしれない。今回、アレックス・ガーランド監督がなぜこのテーマで作品を撮ろうと思ったのか?に興味を持ってしまった位だ。ただ現代的な作品だったことは間違いない。ジェシー・バックリーの強さと弱さが同居する佇まいも素晴らしかったし、一人で何役もこなした上に身体を張った熱演だったロリー・キニアの演技も、忘れがたい。鑑賞した後、しばらく記憶に残って離れないという意味では、貴重な体験だった思う。”面白い映画”とはちょっと違うかもしれないが、こんな映画は日本では絶対に製作できないだろう。こういう劇場体験も捨てがたいと思わせられる稀有な一作だった。

6.5点(10点満点)