「ライトハウス」を観た。

2017年に日本でも公開され、第31回サンダンス映画祭で監督賞を獲得した「ウィッチ」のロバート・エガース監督が、「TENET テネット」のロバート・パティンソンと「ストリート・オブ・ファイヤー」「プラトーン」など数々の名作に出演しているウィレム・デフォーを迎えて、悲劇の実話から着想されて制作したスリラー作品。白黒フィルムと「1.19:1」アスペクト比のスクリーンサイズというビジュアルからもこの映画の特殊性が伝わってくるが、とにかく異様な作品であった。製作配給は「スタジオA24」で、北米では公開8スクリーンからのミニシアター扱いだったにも関わらず、1,000万ドル以上のヒットを記録したらしい。今回もネタバレありで感想を書きたい。

監督:ロバート・エガース

出演:ロバート・パティンソン、ウィレム・デフォー、ワレリヤ・カラマン

日本公開:2021年

あらすじ

1890年代、ニューイングランドの孤島。4週間にわたり灯台と島の管理をおこなうため、2人の灯台守が島にやってきた。ベテランのトーマス・ウェイクと未経験の若者イーフレイム・ウィンズローは、初日からそりが合わずに衝突を繰り返す。険悪な雰囲気の中、島を襲った嵐により、2人は島に閉じ込められてしまう。

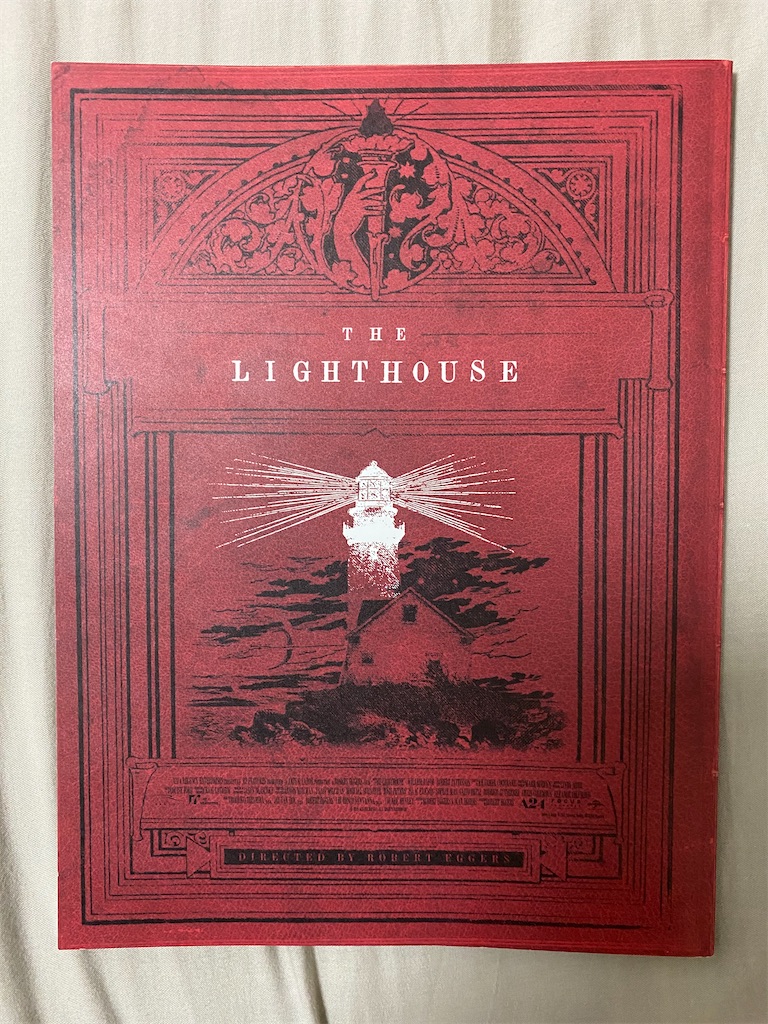

パンフレット

価格900円、表1表4込みで全48p構成

読み物として充実しており、極めてクオリティが高い。伊藤潤二氏による漫画、監督ロバート・エガース、ウィリアム・デフォー、ロバート・パティンソンによるQ&A、監督オフィシャルインタビュー、ロバート・エガース&アリ・アスターの対談、映画評論家の立田敦子氏によるレビュー、充実したプロダクションノート、小林真里氏による完全ネタバレ解説などが掲載されており、読み応えのあるパンフレットとなっている。

感想&解説

上映館が少ないという事情はあろうが、朝の一番早い回だったにも関わらず、若い人から年配の映画ファンまでかなりの人数が劇場に詰めかけており、客入りの多さにはビックリした。本作「ライトハウス」は、長編二作目のロバート・エガースが監督を務めている。2017年日本公開の前作「ウィッチ」は、敬けんなキリスト教の信者である一家が町を離れて僻地に移り住むが、そこで突然、末っ子の赤ちゃんが消えてしまったことにより、長女が「魔女」なのではないか?と一家が疑心暗鬼に陥ることによって、家族が狂気に蝕まれていく姿を描いた作品だ。この「ウィッチ」を観てから本作「ライトハウス」を鑑賞すると、監督ロバート・エガースの”作家性”がハッキリと浮かび上がってくる。それは「人間の業と狂気」だ。舞台となるのは、19世紀末ニューイングランド沖の孤島に屹立する灯台で、そこにやってきた年老いた灯台守と若い助手が4週間という期限で灯台の管理を行う予定が、島が突然の嵐に見舞われたことにより、だんだんと彼らが狂気と幻覚に陥っていくというストーリーだ。メインの出演者はウィレム・デフォーとロバート・パティンソンだけで、映画のほとんどのシーンはこの二人の演技だけによって構成されている。またこの映画の特徴である、モノクロ映像と「1.19:1」アスペクト比というほぼ真四角のスクリーンサイズによって、この島における”孤独と閉塞感”が上手く演出されており、役者の演技と相まって、観ていると息苦しくなってくる。

この設定を活かすために、画面はとにかく暗く陰鬱であり、至るところが汚れていて不衛生だ。主演二人が演じるベテラン灯台守トーマス・ウェイクと新人イーフレイム・ウィンズローは最初から反りが合わず、二人の間にはいつも緊迫した緊張感が漂っており、灯台の外には何故かウィンズローにいつも攻撃的なカモメが存在する。貯水槽には濁った水が溜まっており新鮮な水は飲めないし、島はいつも高い波と大雨と寒さに支配されている。それなのに4週間の期間を終えて任務終了だと思われた矢先、島が大嵐に見舞われ彼らは完全に孤立してしまうことになる。そんな中、ウィンズローは人魚の幻覚を見始め、満たされない性欲のあまり自慰に耽り、過去に起こった事故の自責にかられて、他人の名前を語り成りすましていることを打ち明ける。

一方のウェイクは「灯台の灯火」に魅了されており、決してウィンズローを灯火に近づけず、夜な夜な裸になっては灯台の最上階に閉じこもっている。そんな二人が閉ざされた空間で酒に溺れ、踊り、抱き合い、罵り合い、殴り合うのだ。料理が不味かったと言われて本気で怒ったり、酔った勢いでキスしそうになったり、首輪をして四つん這いで歩かせたりするシーンまであったりと、まるでDV夫と妻の役割をシーンによって男女が入れ替わりながら繰り返す痴話喧嘩を、延々見せられている気分になる。この映画のビジュアルクオリティの高さによって、ギリギリのラインでコメディにならない一線を保っているが、正直何度も声をあげて笑いそうになってしまった。

どうやら本作は、1801年に実際に嵐で閉じ込められた灯台守に起こった事件からインスパイアされているらしい。灯台の不可解な事故で死んだ男と殺人に疑われることを恐れ、遺体を隠して狂ってしまったトーマスという名前の男の実話があり、本作のウィレム・デフォーが演じるトーマス・ウェイクと同じ名前なのだ。監督は本作の灯台を男性器に例えており、「巨大な男根の中に男が二人で囚われたとき、ろくなことは起こらない」とインタビューに答えているが、この映画にはモノクロで陰鬱な画面にも関わらず、通低音のようにセックスとブラックコメディのセンスが張り付いている気がする。ホラー映画のようなルックスを保ちつつ、それらがこの映画を独特な一作にしているのだ。

そしてここからネタバレになるが、本作のストーリーはまったく”理に落ちない”。どこまでが幻想でどこまでが現実かのラインが曖昧なのだ。特にウィンズローがウェイクの頭を斧で割ったあと、なぜか自分が血だらけになって灯台に登り、「灯台の灯火」を見ながら狂ったように笑い叫ぶシーン、さらにそのあと階段から落ちたかと思えば、カモメの群れに腹を破られ内臓をついばまれているラストシーンまでの流れはいっけん意味不明だ。前作「ウィッチ」でも、娘を魔女だと疑う母親の乳房をカラスがついばんでいるショックシーンがあったが、ギリシャ神話「プロメテウス」の有名なエピソードに、鷲にプロメテウスの肝臓を食べさせるという極刑の様子が描かれている。しかし自作の中で繰り返し描いていることから、監督にとって”鳥”は強い恐怖の対象なのかもしれない。

そして島にある小舟で逃げようとしたウィンズローを追いかけてきたウェイクが、斧でその小舟を叩き壊すシーンがあるが、なぜその直後にウェイクは小舟を斧で壊したのはウィンズローであると語ったのか?殴られたあと生き埋めにされたはずのウェイクが、いきなり斧を持ってウィンズローに襲い掛かることが出来たのは何故か?なぜ斧が刺さったのはウェイクのはずなのに、灯火を見にいくウィンズローの顔が血だらけだったのか?このあたりの終盤の展開は、まるでウィンズローとウェイクが”一体化”しているように感じる。いきなり彼らの存在が”同じ人間だ”と言わんばかりに同一化するのだ。本作における「灯台の灯火」は人が奪い合う対象であり、いわゆる”マクガフィン”としての役割だ。しかし「灯台の灯火=天上の火」と考えていくと、少し整理できる気がする。火を盗んでそれを人類に返すことにより神から罰せられたというプロメテウスは、人間の創造主とも言われるが、まるでこのカモメに腹を食い破られるラストシーンは、人間のために罪を償うことになった創造主プロメテウスの煉獄を表現しているようだ。そして「ウィンズロー=ウェイク」がプロメテウスのように罰せられているこのラストカットを通じて、酒と性愛に溺れながら、いつも醜く争うことを止まられない”人間の業”への戒めを表現しているように感じるのである。

映画のコンセプトとしてはキューブリックの「シャイニング」を思い出すが、監督のロバート・エガースはかなりの戯曲や古典文学、イングマール・ベルイマン監督の作品群、さらに「吸血鬼ノスフェラトゥ」などの古典ホラーなどからも影響を受けているらしい。また、前作「ウィッチ」からの流れを見ても特に強い作家性がある監督だと感じる。本作はいわゆる娯楽映画ではないが、アート作品として様々な解釈が楽しめる素晴らしい映画だったと思う。パンフレットには、「ミッドサマー」のアリ・アスター監督との対談も記載されており、「スタジオA24」繋がりで、彼らは個性的な作品を作っていく監督たちになるだろう。長編三作目はニコール・キッドマン出演で2022年に全米公開らしい。今から本当に楽しみだ。

7.0点(10点満点)