映画「ボーはおそれている」を観た。

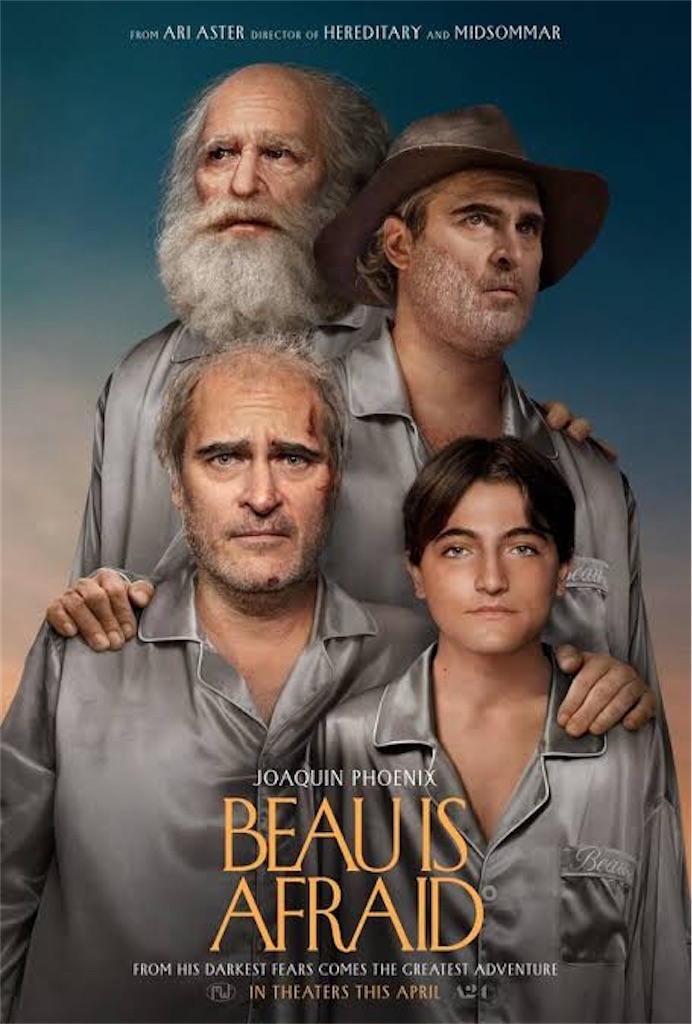

2018年の長編監督デビュー作「ヘレディタリー 継承」から、突出した怖さと面白さで映画ファンを騒然させ、続く「ミッドサマー」でも”奇祭ホラー”のクオリティを更新した、鬼才アリ・アスター監督の最新作が日本公開となった。主演は「ジョーカー」で第92回アカデミー主演男優賞を受賞し、近作でもリドリー・スコット監督「ナポレオン」でタイトルロールを嬉々として演じていた、名優ホアキン・フェニックス。共演は「プロデューサーズ」「マイ・プレシャス・リスト」のネイサン・レイン、「バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)」「ブリッジ・オブ・スパイ」のエイミー・ライアン、「コロンバス」のパーカー・ポージー、「DUNE デューン 砂の惑星」のスティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンなど。今回もネタバレありで感想を書いていきたい。

監督:アリ・アスター

出演:ホアキン・フェニックス、ネイサン・レイン、エイミー・ライアン、パーカー・ポージー、スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソン

日本公開:2024年

あらすじ

日常のささいなことでも不安になってしまう怖がりの男ボーは、つい先ほどまで電話で会話していた母が突然、怪死したことを知る。母のもとへ駆けつけようとアパートの玄関を出ると、そこはもう“いつもの日常”ではなかった。その後も奇妙で予想外な出来事が次々と起こり、現実なのか妄想なのかも分からないまま、ボーの里帰りはいつしか壮大な旅へと変貌していく。

感想&解説

アリ・アスター監督の特性がハッキリと刻印された、長編三作目だったと思う。「ヘレディタリー 継承」「ミッドサマー」、そしてこの「ボーはおそれている」まで、すべての作品が家族、特に母親との関係にフォーカスした作品であり、「ヘレディタリー 継承」は死んだ祖母が、悪魔崇拝のカルトメンバーだったことが起因で起こる”母と息子の対立”がテーマだったし、「ミッドサマー」も精神障害をわずらっていた妹が、両親を道連れに無理心中した”トラウマ”が発端の物語だった。「ミッドサマー」はその後、主人公のダニーがカルトコミューンという新しい家族の中で、「女王=母親」として君臨していく事が示唆されて終わる映画だったが、アリ・アスター監督は一貫して「強く、そして歪んだ女性たち」を描き続けているクリエイターなのだと思う。

そして本作「ボーはおそれている」は、その真骨頂だと言えるだろう。映画のジャンルとしては”サイコロジカル・コメディ”と言いたくなるくらいに、主人公ボーには次々とおかしな災厄が降りかかり、彼を追いこんでいく。いわゆる”サイコロジカル・ホラー”としては、ロマン・ポランスキー監督による傑作「反撥」や「ローズマリーの赤ちゃん」、ダーレン・アロノフスキー監督「ブラック・スワン」あたりが有名だと思うが、主人公がプレッシャーや嫌悪感などの”何か”に追い詰められ、精神的な異常を負うことによって白昼に悪夢や幻覚を観たり、現実と妄想の間を彷徨ってしまう事で、主人公に悲劇が訪れるというホラージャンルのことだ。だが本作では、あまりそれが陰鬱な方向には演出されておらず、ボーのキャラクター設定もあって、各シーンが”ブラックジョーク”のコメディとして笑えてしまう構造になっているのが特徴だろう。過去二作に比べて、恐怖表現という意味ではかなり薄い。

ホアキン・フェニックス演じる主人公のボーは、いつも小さな声で話し、何事にも消極的で自分では決められないキャラクターだ。そしてタイトル通りに、いつも何かを”恐れている”。うがい薬を飲み込んでしまった事からの胃ガンや、水と一緒に飲むべき薬を単体で飲んでしまった事での死のリスク、カギをかけずに扉を開けておくと犯罪者が入ってきて部屋を荒らされる理不尽さなど、その種類は違えど彼は常に恐怖を抱えて生きている。だから音を出していない部屋に、「音楽がうるさい」というクレームが来ても爆音の嫌がらせをされても、耳を塞いでそれに耐えることしか出来ない。荷物と鍵が無くなって母親の元に帰れなくなっても、彼は自分でどう対応するか?を決められない。人生を消極的に過ごしている人物なのである。だが、それには”ある原因”があるのである。

そしてここからネタバレになるが、本作の内容を分かりにくくしている要因としては、薬やボーの精神状態によって彼が見ている幻影と、実際に彼が巻き込まれていた状況の描写が混在しているからだろう。本作の大きなオチとしては、シャンデリアの落下によって頭を潰され死んだと思っていた母親モナは生きていて、過去のボーの生活は全て母親と彼女の会社によって用意され監視されたものだったというものだ。さらに彼の周りの人々はほぼモナの会社の従業員であり、ボーの人生は母親によって完全にコントロールされていたという展開で、これはピーター・ウィアー監督「トゥルーマン・ショー」や、デヴィッド・フィンチャー監督「ゲーム」などを思い出させる。だが半面、序盤で描かれるボーが住むアパート周辺の表現はほとんど彼の幻影だろう。アパート自体はモナの会社の管理物件で、どうやら本来はリハビリ施設らしいことが分かるが、ただ数分間、水を買いに行っている隙に、あれだけ多くの人数がボーの部屋を目指して入っていく意味も分からないし、さすがにストリートに死体が無造作に転がっている事はないだろう。あそこの表現はボーの恐怖心から見える幻想なのだと思う。だがその辺りについて、本作ではまったく説明がされない。

本作は大きく4部構成になっていて、第2部では車に轢かれたボーが外科医ロジャーと妻グレース、娘トニの家で休養するという場面になるが、ここでも全てが母親モナによって監視されコントロールされている。ロジャーは「選択肢は君にあるんだ」と言うが、何一つとして選択できない上に、誰にも逆らえないボーの姿には憐みを感じる。だが、ここで不思議なシーンがある。グレースが「『チャンネル78』を観て」とボーの耳元に囁くシーンで、彼が監視されている事が初めて発覚するのだが、なぜかここでボーが母親の実家で過ごしている未来の場面が映るのだ。そしてこれにも、全く説明はない。このあとペンキを一気飲みした娘トニを見て、激怒したグレースの追手ジーヴスから逃げるため、ボーは森を走っていると木にぶつかり気絶してしまう。この映画では、大きな場面転換には必ず気絶シーンが挟まるのも特徴だ。そして、森の演劇会でのボーが家族を持っているというパラレルワールド描写を経て、遂に母親の豪邸に到着することで、最後の第4部となる。

第4部では母親モナがすべての黒幕だったという説明がされるのだが、このパートも完全にカオス化している。まず屋根裏部屋に入れられていた男の子は誰なのか?だが、彼がボーの兄弟だとするとなぜボーだけあれだけ過保護にしているのに、兄弟は不当に扱うのか?が説明できないし、不自然だ。となると、あれは幼いボー自身が経験したことであり、その時の幻覚を第三者的に見ているのだろう。さらに屋根裏の髭の男は、同じく成長した自分自身の幻影を見ているのだ。さらに屋根裏の父親は”ペニスの化け物”として肥大化するのだが、この怪物はボーの抑圧された男性性の象徴なのだろう。母親に文字通り閉じ込められ、鬱屈したリビドーの象徴であるペニスは、ジーヴスを瞬殺していたが、それほどボーの鬱屈が強いことを表現している気がする。逆に母親の首を絞めた後、なぜか海に浮いたボートで入る”洞窟の入り口と通路”は女性性の象徴だろう。これはオープニングの出産シーンと対になっており、この映画がエンディングに向かっている事を表現している。本作において”水”は重要な要素で、胎内のメタファーであると同時に、本作においては母親という恐怖の対象でもあるのだ。

初恋の相手エレインとの再会も不自然極まりない。再会していきなりボーを誘惑してセックスに持ち込んだかと思えば、スイッチが切れたように突然、騎乗位の体勢で死んでしまうエレイン(流血もなかった)。その直後に母親モナが現れるという展開になるが、モナは全て知っていたかのように”処理して”というセリフを発していた。そしてまるで”モノ”のように、エレインの亡骸を運ぶスタッフ。さらにこの後に訪れる、大観衆の前の巨大アリーナでの裁判戦。この辺りから、ほとんど映画が”近未来SF”のような展開になってくるのである。あの施設は?そして大観衆は一体なんなのか?エレインは本当に人間だったのか?なぜ『チャンネル78』では未来が見えたのか?すべてをボーの妄想だと捉えることも可能なのだが、そう考えると、突然ペンキをイッキ飲みした娘トニや、奇怪な行動を繰り返すジーヴス、裏切り者だったセラピストといった面々すら怪しく思えてきてしまう。ホラーコメディだと思わせておいて、突然の”ジャンルシフト”によって、最後まで観客を混乱させてくるのである。

そして家政婦のマーサを金の力で殺し、最後にはボーの乗ったボートまで爆破させてしまうモナという女性の動機も、結局息子への依存と怒りという事だけしか語られていない。とにかく本作は何もかもが説明不足で、ことごとく不自然だ。あの結末で最終的に母親のモナは納得できたのだろうか。考察しながら観る映画の楽しさはあるし、そういう映画に傑作もあると思う。だが本作ではあまりに”意味ありげ”なシーンを羅列しておきながら、無責任に放り出した作品に思えてしまったのは事実だ。しかも、少しでも理解を深める為に繰り返し鑑賞するには、上映時間が179分もあるのだ。あまりに悪意に満ちている。ここまで母親への屈折した悪意をそのまま吐露されても、ほとんど感情移入もできないし、これを”作家性”と言われても困ってしまう。優れた映像作品であることは間違いないのだが、個人的にはあまり好きにはなれない作品であった。

4.5点(10点満点)