「TAR ター」を観た。

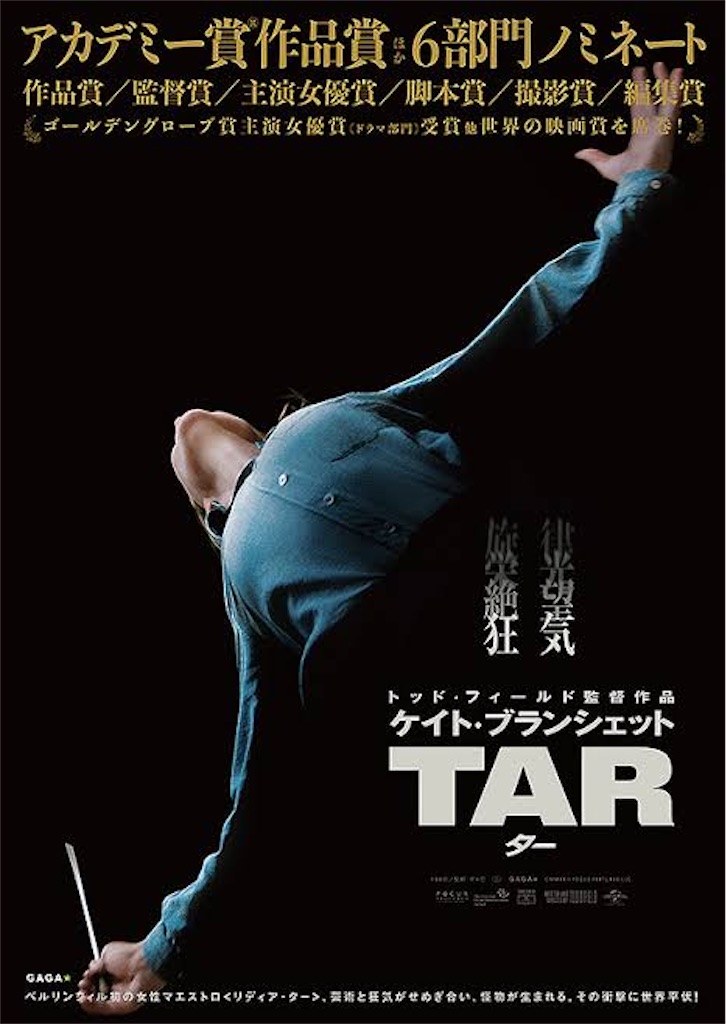

「ツイスター」「アイズ ワイド シャット」でもともと俳優として出演しつつ、「イン・ザ・ベッドルーム」「リトル・チルドレン」で監督作も発表しているトッド・フィールドが、なんと16年ぶりに監督/脚本/製作を手がけた長編作品。出演は「キャロル」のケイト・ブランシェット、「パリ13区」「燃ゆる女の肖像」のノエミ・メルラン、「男と女、モントーク岬で」のニーナ・ホス、「ディファイアンス」のアラン・コーデュナー、「キングスマン」シリーズのマーク・ストロングなど。さらにロシア人チェロ奏者のオルガ役は、実際のチェロ奏者で本作が俳優デビューのソフィー・カウアーが演じている。ケイト・ブランシェットは、「アビエイター」「ブルージャスミン」でアカデミー賞を2度受賞しているが、本作では5度目のアカデミー主演女優賞にノミネートされた。また本作「TAR ター」は、第80回ゴールデングローブ賞で主演女優賞(ドラマ部門)を受賞し、第95回アカデミー賞では「作品賞」「監督賞」「脚本賞」「主演女優賞」「撮影賞」「編集賞」の計6部門でノミネートされた、サイコスリラーだ。今回もネタバレありで感想を書いていきたい。

監督:トッド・フィールド

出演:ケイト・ブランシェット、ノエミ・メルラン、ニーナ・ホス、アラン・コーデュナー、マーク・ストロング

日本公開:2023年

あらすじ

ドイツの有名オーケストラで、女性としてはじめて首席指揮者に任命されたリディア・ター。天才的能力とたぐいまれなプロデュース力で、その地位を築いた彼女だったが、いまはマーラーの交響曲第5番の演奏と録音のプレッシャーと、新曲の創作に苦しんでいた。そんなある時、かつて彼女が指導した若手指揮者の訃報が入り、ある疑惑をかけられたターは追い詰められていく。

感想&解説

まず映画の冒頭から、観客は劇中で語られるシピボ=コニボ族という先住民の歌を聞きながら、延々とスタッフクレジットを観ることになる。本来はクレジットは最後に流れることが多いため、観客が観る/観ないを選択できるのだが、本作ではそれを”強制的”に観ることになる。しかもこれが結構長い。本作は158分もあり、そもそも長尺の作品だ。本編終了後にもキャストクレジットやミュージックリストが付くため、他の作品のようにスタッフクレジットを最後にまとめてしまうことも可能だろうし、その方が全体の尺も短くできるだろう。だが本作は、あえてそれをしていない。ということは、これも”作品の演出”という事なのだろう。そして長いクレジットの後、本作の主人公の名前であり、本作のタイトルである「TAR」の文字が現れる。このオープニングから既に、周りの人間を強制的にコントロールし支配してくる、この「TAR/ター」という人物の内面のような演出だ。冒頭の少ないセリフから、この先住民の歌を指導しているのは、他ならないリディア・ターであることが描かれる。

本作はベルリン・フィル初の女性指揮者リディア・ターというキャラクターを描いた、サイコスリラーだ。もちろん彼女はトッド・フィールドが創作した、架空のキャラクターなのだが、ケイト・ブランシェットをアテガキしたというだけあって、この強烈な人物をこれだけパワフルに演じられるのは、名優である彼女ならではだろう。それくらい、本作のケイト・ブランシェットの演技は鬼気迫っていて、ゴールデングローブ賞での「主演女優賞」の受賞は納得だし、逆にアカデミー賞では「主演女優賞」ノミネートに留まったのが不思議なくらいだ。映画は冒頭のクレジットシーンが終わると、舞台の袖で神経質そうに出番を待つリディアの姿で幕を開ける。どうやら彼女は緊張しているようで、その後のインタビューシーンでも小刻みに手が震えており、外見の強さと華やかさに比べ、実はメンタルはそれほど強くないことがこの登場シーンから分かる。その後、この人物が達成してきたエミー賞/グラミー賞/アカデミー賞/トニー賞の全てを制したという輝かしいキャリアが語られ、音楽業界においてリディアは絶対的な権力者であることが分かる。

このシーンでリディアが語るように、オーケストラの指揮者というのは、音楽と楽団の全てのコントロールする仕事だ。それは時間を制御し、人を意のままに動かしていく。このインタビュー場面と平行して、リディアが過去の偉人たちが指揮したレコードをより分けている場面が描かれる。しかも彼女はそれを”足”で行っているのだ。これら序盤のシーンからこの「リディア・ター」というキャラクターは、クラシック界という封建主義的な男性社会の中でサバイブしてきた強い女性キャラクターであり、彼女の華々しい活躍を描く作品なのかと感じる。だが実際はまったく真逆の映画なのである。劇中で、パンジェンダーと公言するマックスという男子学生に対して、リディアがバッハの偉大さを説くシーンがある。20人もの子供を残したバッハについて、彼の曲を指揮することに抵抗があると語るマックスに、彼女はアーティストとは作品の偉大さだけが全てであり、彼の家父長制的な行動とは関係がないと公衆の面前で彼を論破してしまう。その後、実は彼女はその立場を利用して、常に女性楽団員を性的に搾取してきた、極めて利己的な”男性的キャラクター”であることが描かれるのだ。リディアは「マーラーの交響曲第5番」のライブ録音を予定しているが、指揮者兼作曲家のマーラーを論じるとき、不貞の妻アルマを指摘することで「複雑な夫婦」を理解する必要があり、自分は「愛を選ぶ」という回答をするのだが、これは他人への愛ではなく”自己愛”なのである。

この映画は、ある業界において圧倒的な力を持つ、権力者の盛衰を描いた作品だろう。それを分かりやすく表現するために、オーケストラの指揮者という設定にしているだけで、本作は音楽のクラシックや音楽の知識はほとんど必要ない。自分の娘がいじめられていると知れば、相手が子供だろうが「私のいうことを大人たちは信用する」と容赦なく脅し、本来は十分な実力があるはずの主席チェロ奏者をソロから外し、自分が目をかけている新人のオルガのためにオーディションを行う私利私欲ぶり。さらにセバスチャンという老いた第二指揮者を容赦なくクビにしたかと思えば、第一バイオリニストのシャロンというパートナーがいながらも、秘書であるフランチェスカにも手を出し、少し噂が持ち上がると保身の為に、彼女のキャリアアップのチャンスも潰してしまう。このフランチェスカは指揮者になるという夢があるにも関わらず、彼女がやっているのは完全にリディアの世話係だ。だからこそ、彼女はリディアの元を去ったのだろう。とにかくターの周りの女性たちは彼女に利用され、裏切られて搾取される。過去の男性権力者が行ってきた父権主義という暴挙が、ここでも繰り返されている事が描かれるのである。

だが中盤以降、そんな彼女にも暗雲が立ち込める。ここからネタバレになるが、それはクリスタ・テイラーという女性が自殺してしまった為だ。もちろん彼女もリディアと関係のあった指揮者であり、おそらく彼女が立場を利用して関係を持った一人であることが示唆される。そしてこのクリスタとの関係がこじれた為に、彼女が音楽業界で働けないようにリディアは裏で手を回していたことが分かるのだ。そして指揮者としてのキャリアが閉ざされたクリスタは自殺してしまい、リディアは彼女の両親から訴えられることになる。ここから彼女の精神は徐々に崩壊していく。もともとリディアは音に過敏であり、極度の潔癖症だ。だから冷蔵庫の音や学生の貧乏ゆすりが苦痛で仕方ないし、彼女は静かな電気自動車を選んでいる。そしてなにかある度に何度も手を洗い、インターホンの音が鳴るとイラついてしまう。そんな彼女は夜ごとに怪音を感じるようになり、悪夢にうなされるようになっていくのだが、不思議なことに勝手にメトロノームが鳴り出したり、部屋の奥やベットの脇に女性の影が現れたりする。このあたりは監督が意図的にホラー演出を入れているのだろうが、この”クリスタの影”は劇中ずっとリディアを追い詰めていくのだ。

序盤の講演会シーンでワンカットだけ、赤毛の女性の後ろ姿が映るが、彼女がクリスタであろう。森の中で女性の叫び声を聞いたり、オルガを追って廃墟のような建物に入っていくシーンやメトロノームの場面など、まるで現実とは思えない白昼夢のような恐ろしい場面は、リディアの精神が徐々に壊れていく様子を表現しているのだと解釈したが、どこまでが現実の出来事なのかは本作の中ではハッキリ描かれていない。だが罪悪感が、リディアを追い詰めているというシーンなのだろう。そして暗い廊下の先に獣の唸り声が聞こえたように、ついにシャロンにも愛想をつかされた彼女の精神は、ついに大事なライブ録音の当日に完全に壊れてしまう。

冒頭の飛行機でうたた寝するリディアを映しながら、悪口のチャットしているのは、秘書であるフランチェスカとクリスタだ。他にもこのチャットの場面は何度か登場する。また終盤の本のリリースイベントで講演している姿を、「表現が陳腐で退屈」と評しているのはオルガで、この時点で彼女はすでリディアを見限っており、ホテルでは彼女に嘘をついて別の行動をしている。また成功の道を絶った張本人に「挑戦」というタイトルの本を送りつけてきたのは、クリスタだろう。だからこそリディアは、すぐに飛行機のゴミ箱にそれを捨ててしまう。結局リディアは、自分がコントロールしていたつもりだった女性たちに、誰一人として信頼されていなかったのである。

再起のため実家で、師匠であるレナード・バーンスタインのメッセージを、ビデオで観ることで涙を流すリディア。そしてどこかアジアの国で渡り、河を下って滝に入ることで彼女はリスタートを決意する。ここで「地獄の黙示録」というセリフが、突然登場するのが面白い。カンボジアのジャングルの中に独立王国を築いたカーツ大佐の暗殺を目的に、主人公ウィラード一行が哨戒艇で河を進む中、メンバーは麻薬に溺れ、ウィラード自身も少しずつ精神に異常を来たしていくという映画なのだが、この作品では逆に河を進むことで、リディアは精神の安定を取り戻していく。女性だけのマッサージ店で、性的サービスのニュアンスを感じたリディアが吐いてしまうシーンは、女性の胸にある「No.5」という番号が、「マーラーの交響曲第5番」を想起させ、彼女が過去に犯してきた性的搾取に対しての拒絶から、思わず嘔吐してしまったのだと解釈した。そして彼女は、「モンスターハンター」のコスプレをした大勢の観客の前で、もう一度タクトを振るシーンでこの映画は終わるのである。これを落ちぶれた権力者の行く末を描いた、悲劇的な幕切れだという解釈も可能だが、個人的にはバーンスタインのビデオを観て、改めて音楽の本質に触れたリディアの”再起”のシーンなのだと思う。あの涙にこそ、彼女の音楽家としての誇りを感じたのである。「TAR」は「ART」のアナグラムだ。彼女は音楽に対しては最後まで真摯に向き合う、やはり芸術家なのである。

いろいろなシーンで解釈が分かれる、非常に多面的な映画だ。受け手によって、様々な感情が呼び起こされるし、明確な正解も提示しない。長尺な上に直接的なエンターテイメント性は低く、どちらかといえば静かな作品だが、各シーンの演出の切れ味を体感するだけでも観るべき作品だと思う。ケイト・ブランシェット史上、最高の演技だと評されるのも納得だし、鑑賞後はしばらく呆然としてしまうほどの余韻だった本作。トッド・フィールドの過去作の中でも、ぶっちぎりの完成度であった。監督しての圧倒的な力量を見せつけたトッド・フィールドの次回作は、できれば16年も待たせないで欲しいと思うが、ひとまず本作「TAR ター」をあと何度か観直して気長に待ちたい。素晴らしい作品だった。

9.0点(10点満点)