映画「SKINAMARINK スキナマリンク」を観た。

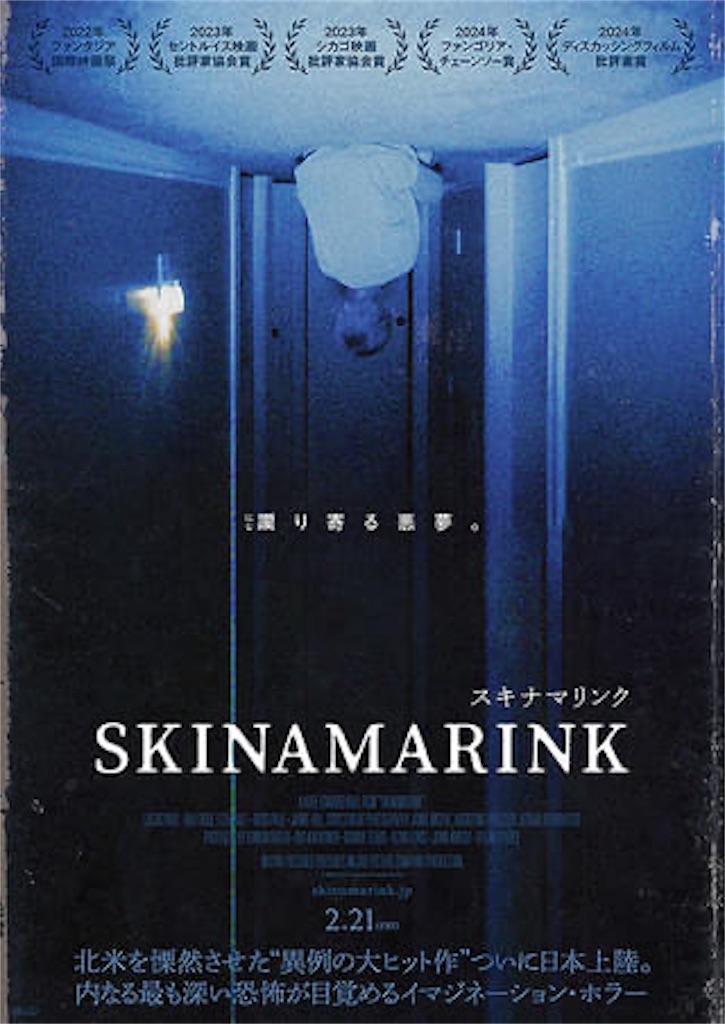

「NIGHTMARES」(悪夢)というWEB短編映像シリーズから頭角を現した、カナダ出身の映像作家のカイル・エドワード・ボールによる長編監督デビュー作「SKINAMARINK スキナマリンク」は同短編をベースに制作された作品で、制作費わずか15,000ドルにもかかわらず、最終興行収入は約200万ドルと驚異の数字を叩き出している。「史上最も恐ろしい映画」「本能的な恐怖を思い出す」などとネット上でも多くの賛否両論を呼んだ本作は、メディアから2023年のベストホラームービーに挙げられるなどの話題作になっているようだ。コンセプトから「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」「パラノーマル・アクティビティ」などと比較されることも多いようだが、風変わりなホラー映画であることは間違いないだろう。今回もネタバレありで感想を書いていきたい。

監督:カイル・エドワード・ボール

出演:ルーカス・ポール、ダリ・ローズ・テトロー、ロス・ポール、ジェイミー・ヒル

日本公開:2025年

あらすじ

真夜中に目が覚めた2人の子ども、ケヴィンとケイリーは、家族の姿と家の窓やドアがすべて消えていることに気づく。歪んだ時間と空間に混乱する2人は、暗闇に潜むうごくめく影や悪夢のような恐ろしい光景に、次第に飲み込まれていく。

感想&解説

久しぶりに自分にはまったく合わなかった作品だった。終始ざらついて解像度の低い画面とノイズ、それからまったく脈絡のないショットの連続で、常にまぶたが重くなってくる。いわゆるストーリーらしいストーリーはない上に、映画的に目を見張るようなショットもなく、ひたすら100分間同じテンポでそれが続くのは、ある意味で苦行だ。そして作り手もそれがわかっているが如く、たまに爆音のジャンプスケア演出でこちらの目を覚ましてくる。これは強制的にスクリーンを観ることになる”映画館”でなければ、最後まで観続けるのは厳しいだろう。タイトルの「SKINAMARINK スキナマリンク」とは造語であり、まったく意味のない言葉らしいがまさにこのタイトルが映画の中身を物語っていると感じる。

真夜中に目が覚めたケヴィンとケイリーの姉弟は、ドアがすべて消えていることに気がつき、戸惑いながら両親に部屋に行ってみるが、そこには誰もいない。なぜか閉ざされた空間に取り残された2人は、歪んだ時間と空間に混乱しながら、暗闇にうごめく悪夢のような空間と”恐ろしい声”に飲み込まれていくのだったという概要で、とにかく禍々しい雰囲気は伝わってくるのだが、同じような画面と演出がずっと続くので飽きてくる。そして”何の(誰の)視点”なのか分からない天井や子供の足だけが映るショットや、オモチャやテレビ画面などのアップがほとんどランダムのように繋がり、こちらの思考を阻んでくる。

同じようなタイプの低予算ホラーの「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」や「パラノーマル・アクティビティ」とは、本作は決定的にここが違うと思う。持っていたカメラに写り込んでしまった主人公たちの恐怖体験を、われわれ観客が観ているという演出の”ファウンドフッテージ”と呼ばれるジャンルの作品は、このカメラの視点を猛烈に意識させられる。だから画面がブレたり、大事な部分が映っていなかったり、逆にこのシチュエーションで良くこれだけ被写体が撮れてるなぁと、ある意味で画面にツッコミながら楽しむタイプのジャンルだと思うが、この映画ではそれすらも拒んでくる。この自分が観ている視点は”誰のもの”なのか?が映画を最後まで観ても分からないし、そこに一定のパターンがないからだ。

だからこそ確かに本作は怖いというより、気味が悪い。何故なら終始、映像の”意味が分からない”からだ。サイコサスペンスやホラーでも、真犯人の正体や動機が解ってしまった途端に怖くなくなるという現象があるが、それはストーリーが理に落ちてしまうからだろう。ところが本作にはそれがない。とにかく終始、画面に映っている画面の構図や視点、起こっていることの意味が理解不明なのだ。だから異様に不気味だ。怖がらせることだけに注力して描かれたような真っ暗な空間や、そこに意味深に置いてあるテレビやレゴの数々。突然消えるドアやトイレ。この世のモノとは思えない恐ろし気な声や、安っぽいお化け屋敷のようなジャンプスケアリー演出。とにかく心がざわざわして、大きな音がならないかとビクビクする。観ている気持ちとしては、お化け屋敷に行った気分に近い。ただそれは恐怖を楽しんでいるというよりは、ノイズにまみれた不愉快な体験だ。

監督が表現したいのはきっと、”悪夢の再現”なのだろう。子供の頃、夜中に起きてしまってトイレに行くまでに感じた不安。悪夢の中で理不尽な出来事が次々に起こるが、まったくそこから抜け出せない恐怖。本作でもテレビの映像が不気味にリピートしたり、謎の血が飛び散ったり、家の床と天井が逆転したり、家族写真の顔が消えていたりしていたが、これらは監督の考える悪夢的な事象なのだと思う。本作はそれらをひたすら鑑賞するだけなのだが、ふと、「これは映画じゃないと得られない体験なのだろうか」と感じてしまう。キャラクターもほとんど描かれない、ストーリーにも意味はない、ただ延々と悪夢的な映像が連なるだけの100分は”映画”というより、実験映像やアート映像の類のようだ。ちなみに監督の短編である「Heck」もこの機会に観てみたが、やっていることは本作とほぼ同じだ。煉獄のような映像の果てに、”I think we're in hell.(僕たちは地獄にいると思う)”という少年のセリフで終わる短編だが、まさにこれが30分なので、これで十分だと思ってしまう。

序盤で姉のケイリーは、弟ケヴィンが寝ながら歩いているときに階段から落ちたと語っていたので、この映画で描かれているのは本当に頭を打ったケヴィンの悪夢なのかもしれない。ここからネタバレになるが、本作でもっとも”映画的”な場面だった、ケイリーの顔から目と口が無くなっているシーンだろうが、ケヴィンの想像する起こって欲しくない恐怖なのかもしれない。そして悪夢の中で警察に電話しても、きっと彼らは救助されないのだろう。ラストシーンで現れる闇の中の”顔”もまったく謎のままで、ケヴィンは再び眠るように促されてこの映画は終わる。「572日」という日数が表示されていたが、ケヴィンの悪夢が醒める日は来るのだろうか。最後まで何もかも分からない。想像力を駆使して観るべき作品だという評も見たが、映画である以上は最低限”映像と演出”で観客の関心を惹きつけて欲しい。恐怖はあるが、それは気持ちの悪い映像や大きな音に対しての”即物的”な恐怖と不快感だ。演出としてすべて見せない事で恐怖を煽る手法もあるが、この映画は”すべて”を観客の想像力に委ね過ぎてしまっているのだと思う。個人的には登場するキャラクターたちの物語が紡がれていった先に、恐怖や興奮があるというタイプの映画が観たい。

2.0点(10点満点)