映画「ANORA アノーラ」を観た。

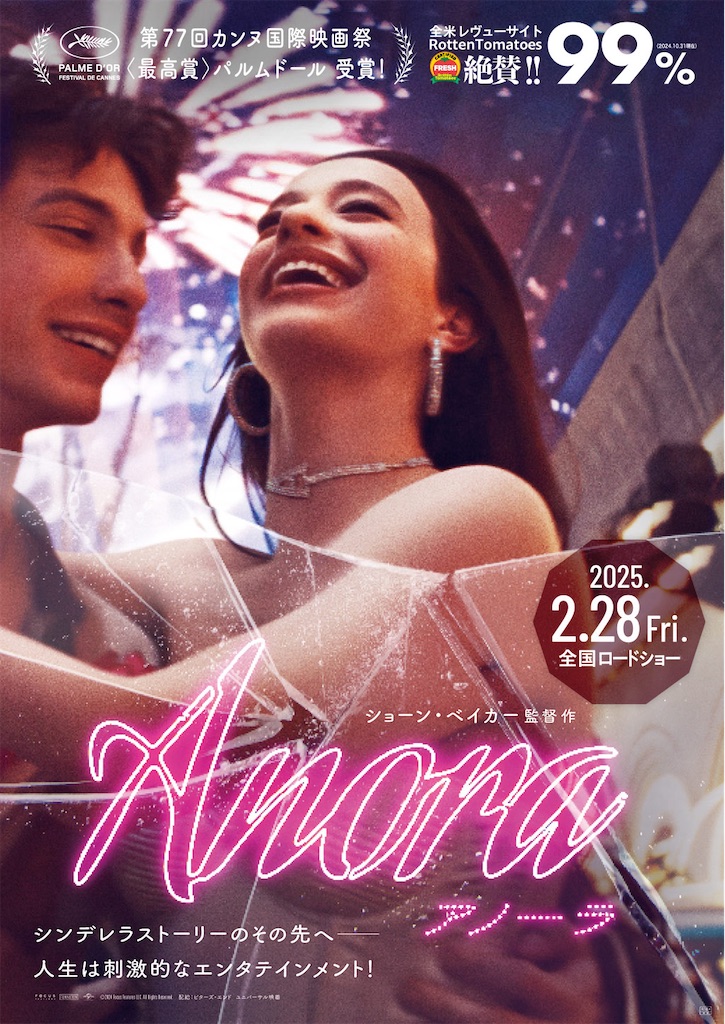

「タンジェリン」「フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法」「レッド・ロケット」などで高い評価を受けてきた、ショーン・ベイカー監督によるヒューマンドラマ。2024年の第77回カンヌ国際映画祭では最優秀作品に贈られるパルムドールを受賞し、第97回アカデミー賞では「作品賞」「監督賞」「主演女優賞」「助演男優賞」「脚本賞」「編集賞」と6部門にノミネートされている。主人公アニーを演じるのは「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」や「スクリーム」のマイキー・マディソン、富豪の息子イヴァンを演じたのはロシアの若手俳優マーク・エイデルシュテイン、「コンパートメントNo.6」のユーリー・ボリソフ、「タンジェリン」のカレン・カラグリアンなど。ニューヨークを舞台にセックスワーカーのアノーラが、職場のストリップクラブで知り合ったロシアの富豪との出会いをきっかけに人生をつかみ取ろうとする現代劇だ。今回もネタバレありで感想を書いていきたい。

監督:ショーン・ベイカー

出演:マイキー・マディソン、マーク・エイデルシュテイン、ユーリー・ボリソフ、カレン・カラグリアン、バチェ・トブマシアン

日本公開:2025年

あらすじ

ニューヨークでストリップダンサーをしながら暮らすロシア系アメリカ人のアニーことアノーラは、職場のクラブでロシア人の御曹司イヴァンと出会い、彼がロシアに帰るまでの7日間、1万5000ドルの報酬で「契約彼女」になる。パーティにショッピングにと贅沢三昧の日々を過ごした2人は、休暇の締めくくりにラスベガスの教会で衝動的に結婚する。幸せ絶頂の2人だったが、ロシアにいるイヴァンの両親は、息子が娼婦と結婚したとの噂を聞いて猛反発し、結婚を阻止すべく、屈強な男たちを2人のもとへ送り込んでくる。ほどなくして、イヴァンの両親がロシアから到着するのだが。

感想&解説

ショーン・ベイカー監督による最新作「ANORA アノーラ」が、第77回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した他、第97回アカデミー賞では作品賞を含む6部門にノミネートされた結果、見事「作品賞」「監督賞」「主演女優賞」「脚本賞」「編集賞」の最多5冠を受賞した。今回のパルムドール受賞はアメリカ人監督としては2011年の「ツリー・オブ・ライフ」のテレンス・マリック以来らしいし、アカデミー作品賞と監督賞受賞作といえば2024年度を代表する一本になったという事だろう。ショーン・ベイカーといえば、「タンジェリン」「フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法」「レッド・ロケット」など、アメリカのインディペンデント監督のイメージが強かったが、今回のアカデミー受賞で彼のキャリアは大きく転換することになると思う。

そんな今作「ANORA アノーラ」だが、思った以上にコメディの要素が強く、劇場内からも笑い声が絶えない作品で驚いた。もちろんショーン・ベイカーの過去作にも笑えるシーンは多々あったが、今作はほどんど意図的にスラップスティックコメディの演出を強調している。それは本作におけるマイキー・マディソン演じるアニーが、とにかく逆境に負けない女性として描いているからだ。彼女が男たちに”負けている”のは、単純にフィジカル面だけだ。イヴァンの親の手下であるガルニク、イゴールを相手に噛みつく、蹴る、絶叫すると大騒ぎしながら、いわゆる”Fワード”を連発して「レイプされる!」と叫び倒す。彼らの思い通りには決していかない女性なのだ。最終的には縛られてしまうが、体格の良い大男たちを相手にこれだけ抵抗できるヒロインが、今までいただろうか。アノーラは暗殺者でも凄腕のスパイでもなく、単なる一般人なのだ。このアノーラという女性とそれに翻弄させられる大男たちという構図が、本作を猛烈に面白くさせている。

ストーリーとしては、NYでストリップダンサーをしながら暮らすアノーラ(通称アニー)が職場でロシア人の大金持ち青年イヴァンと出会い、彼がロシアに帰るまでの一週間を、1万5千ドルもらうことで”契約彼女”として一緒に過ごすことになる。仲間たちと大騒ぎする日常を過ごした一行はラスベガスに行き、そこでも酒とドラッグ、セックス三昧の日々を送る。だが旅も終わりに差し掛かったころ、アメリカ人と結婚すればロシアに帰らなくても済むと考えたイヴァンは勢いでアニーにプロポーズし、二人はラスベガスで結婚することになる。そしてここからネタバレになるが、結婚を聞きつけたロシアの両親は見張り役である司祭トロス、イゴール、ガルニクをイヴァンの屋敷に向かわせ、自らもプライベートジェットでアメリカに向かう。そして屋敷から逃げ出したイヴァンを探して、彼の後を追うアニーと3人の見張り役たち。一晩中探し回って、ようやくアニーの元職場で泥酔していたイヴァンを4人が確保した時、ロシアの両親がアメリカに降り立つ。そして両親はイヴァンとアニーの結婚を絶対に認めないと宣言し、アニーは悲しくも苦しい現実を突きつけられることになるという展開だ。

ストーリーの骨格としては、セックスワーカーの女性が金持ちの男性に見初めらるという、いわゆる”シンデレラストーリー”なのだが、本作は1990年「プリティ・ウーマン」のような展開にはならない。女性が”男に幸せにしてもらう”という牧歌的な時代ではないのだ。むしろ下敷きにあるのは、フェデリコ・フェリーニ監督による1957年公開「カビリアの夜」のような作品だろう。アノーラと同じくセックスワーカーとして働くカビリアが、苦労の果てに紳士的な男性に求婚されたことで幸せをつかみかけるが、結局詐欺師であり金の為に殺されかける。そんな彼女が楽しそうに通りを歩く若者たちに交じって、笑みを浮かべるラストシーンが曖昧な印象を残す作品だったが、本作のラストシーンも多彩な解釈ができる場面になっている。決して安易なハッピーエンドやカタルシスのある悲哀劇には進んでいかないのである。

結局、両親によって説得されたイヴァンはアニーと離婚することを認め、ラスベガスまで行って結婚を破棄することになる。イヴァンの母親は終始アニーを娼婦呼ばわりし権力を誇示してくるし、父親はバカ息子をたしなめながらも、イヴァンと自分の妻のやり取りを見ながら爆笑するような人間だ。だが、そんなまったく誠実さの欠片もないイヴァン一家に「謝るべきだ」と意見するイゴールは、傷ついたアニーに対して優しい目線と態度で接する。自分のことを”アニー”と呼べと言うアノーラに、”光”という名前の意味を教えるシーンでは、彼女の存在自体を肯定しているようだ。だがそんなイゴールに対して、決して心を開かないアニー。「誰も来なければ、あなたはあのまま私をレイプしていたはずだ」と、屋敷で縛られた時のことを持ち出すアニーにイゴールは困惑するが、彼女は”男”という生き物に対して心を許していないのだろう。「まだ時間残ってるけど、もう一回する?」というセリフが顕著だが、金の為と割り切りながらも彼女は”プロ”として誇りをもって自分の仕事をやっている。だが基本的には”男”に対して侮蔑してるのだ。

アニーは母親や姉については話題に出すが、父親については一度も口にしない。冒頭のシーンからも常に男たちの欲望の視線にさらされながら、巧妙に駆け引きをして金を稼いでいく場面が印象的だった。見張り役であるトロスたちも”無能な存在”として扱っているし、映画の作り手も彼らをそういう人物として描いている。レストランでの人探しに協力しない若者に対して、「年上にもっと敬意を払え」と説教するトロスの姿は老害以外の何物でもないし、小物すぎて笑ってしまう。そしてもちろんイヴァンに対しても愛などない。半裸でゲームをやっているイヴァンに向けた諦めたような視線や、乱暴なセックスの途中で誘導してあげるシーンからも、彼に対して愛や尊敬はなく、”金持ち”であること以上の価値を見出していない。そんな時、自分に”身体目的”ではなく優しく接してくれるイゴールという男に対して、彼女は混乱しながらやはり疑っているのだと思う。終始冷たい言動を取っているはずなのに、”助けになりたい”と言いだすイゴール。同じ屋敷に泊まっていながらも、決して手を出してこないイゴール。そしてそのまま持ち逃げできるはずの結婚指輪をアニーに差し出して、雪の中荷物を運んでくれるイゴール。個人的にラストシーンは、そんな彼の本性を試したのだと解釈した。自分が彼の上に跨った時、イゴールがどういうリアクションを取るのかを”上から目線”で試してみたのだ。アニーの顔のアップがインサートされるが、その顔は微笑んではいない。むしろ”挑戦的”な表情だと感じたのである。

だがイゴールが思わずキスしようとした時に、アニーはそれを拒み、思わず彼の胸の上で泣いてしまう。それはイゴールの本当の気持ちに気付いているからこそ、”試す”という不誠実な行動を取ってしまった自分、そして単なるセックスではない、イゴールと”本当の一線”を超える自信がない自分、そして今までの悔しさがすべて押し寄せてきて、あのラストの涙に繋がったのだと思う。あの時点でアニーはイゴールのことを愛してはいないだろう。だがあのラストの場面は今までのセックスシーンとは違い、アニーが初めて身体を通して他者と”心も”繋がったことを意味する美しいシーンだったと解釈したい。もちろん他にも多くの解釈が可能なオープンなエンディングだった。そして車のバイパーが雪を払う音だけを残してスクリーンは暗くなり、BGMもなくエンドクレジットとなる。通常、エンドクレジットに音楽を流すことで映画が完全に終わったという印象になるが、この作品はラストの余韻をいつまでも持続させる。それによって少しの希望と切なさを感じさせる優れたラストシーンだったと思う。流石、「アカデミー脚本賞」受賞作の本作はまったく先が読めない展開だったし、楽しくもありながらラストの余韻も良い。「R18+」という事もあり性描写はかなり多めだが、名実ともにショーン・ベイカーの代表作となる一作だろう。

8.0点(10点満点)